中国农科院| English| 全重网站| 数字农科院| 综合办公平台| 邮箱登陆| 联系我们

祁阳站发现长期施用牛粪替代化肥显著提升双季稻碳汇能力与可持续产量

发布者:管理员发布时间:2025-05-19作者:黄晶来源:祁阳站点击量:

近日,中国农业科学院农业资源与农业区划研究所张会民研究员团队在《Environmental Technology & Innovation》发表了题为《Long-term substitution of synthetic fertilizer by cattle manure: Effects on carbon footprint, carbon sequestration, and yield in a double rice system》的研究论文。该研究基于40余年的长期定位试验,揭示了牛粪有机肥替代化肥对双季稻系统温室气体排放、碳足迹及土壤碳汇的调控机制,为稻田绿色低碳生产提供了重要理论支撑。

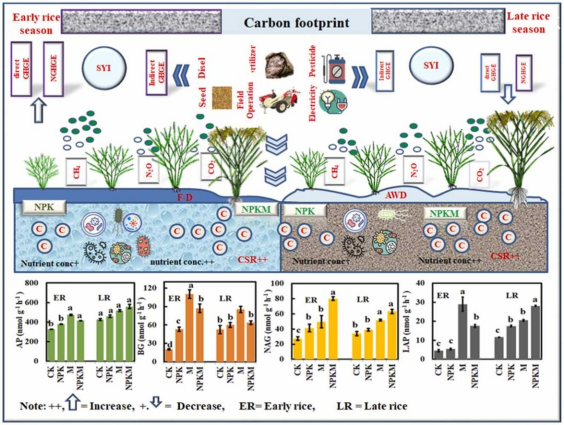

随着全球人口增长,水稻生产面临增产与减排的双重挑战。传统化肥过量使用加剧温室气体排放,而有机肥替代被认为是可持续农业的重要途径。然而,长期有机肥替代对稻田净温室气体排放、碳足迹及碳汇效率(CSR)的影响机制尚不明确。团队基于中国农业科学院祁阳红壤实验站始于1982年的长期定位试验,对比了四种施肥模式:不施肥(CK)、纯化肥(NPK)、全量牛粪替代化肥(M)、牛粪与化肥配施(NPKM)。通过整合温室气体监测、土壤酶活性分析及碳汇计算等方法,从碳收支平衡角度评估了有机替代的环境与经济效益。

本研究结果显示,NPKM处理的双季稻年产量最高(早稻6.93吨/公顷,晚稻7.45吨/公顷),较CK增产68.83%(早稻)和79.36%(晚稻)。M处理亦显著增产,且可持续产量指数提升至0.85-0.87,优于纯化肥NPK处理(0.76-0.83)。NPKM处理的CSR较CK提高40.21%,土壤碳储量增幅达62.38%。牛粪的持续输入显著促进土壤有机碳累积,抵消了部分温室气体排放。尽管NPKM处理增加了甲烷和氧化亚氮排放(早稻增幅40.17%和135.49%),但其产量尺度的全球增温潜势降低15.13%-38.17%,表明高产下的环境效率更优。与单施牛粪相比,牛粪和化肥配施显著提升β-葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶活性,缓解土壤微生物的磷限制,促进养分循环。研究表明,牛粪与化肥配施能兼顾产量提升与碳汇增强,而全量有机替代更适合减排优先区域。该成果为南方双季稻区“减施化肥、稳产减排”提供了优化方案。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所博士研究生Md Ashraful Alam博士和黄晶副研究员为论文共同第一作者,张会民研究员为通讯作者。研究得到北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室、国家自然科学基金、国家重点研发计划和中国农科院科技创新工程等项目支持。(聂梦平 黄晶 供稿)

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.eti.2025.104173